Клушанцев Павел Владимирович

Оператор, режиссёр и сценарист

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1970)

Павел Клушанцев родился 25 февраля 1910 года в Санкт-Петербурге.

В 1918 году восьмилетний Павел Клушанцев оказался в детском доме, который размещался в старинном петербургском особняке. Книги богатой библиотеки за ненадобностью были выброшены во двор на сожжение, и среди них Клушанцев нашел свою первую книжку о ракетах, заболев «звездной» болезнью на всю жизнь.

Клушанцев с детства увлекался техникой, сам сделал токарный станок, при помощи которого изготавливал шахматы, а после окончания школы успешно сдал экзамены в лучший технический ВУЗ Ленинграда – Технологический институт, куда его, однако, не приняли из-за анкетных данных, в которых было указано, что Павел Клушанцев родился в семье бедных дворян, а это было не самое лучшее социальное происхождение в 1930-е годы. И тогда Клушанцев подал документы в Ленинградский кинофототехникум на факультет кинооператоров, где при наборе студентов не придавали особого значения социальному происхождению студентов. Кинофототехникум оказался в большей степени техническим учебным заведением, нежели творческим, что Клушанцева полностью устраивало. В нем он изучал такие дисциплины как механика, оптика, химия, электротехника, преподававшиеся в техникуме на уровне лучших ВУЗов СССР.

После окончания техникума в 1930 году Клушанцев получил распределение на студию «Белгоскино», впоследствии известную как «Беларусьфильм». Но в Белоруссию Клушанцеву ехать не пришлось, так как студия в начале тридцатых годов располагалась в Ленинграде, а в Минск будущий «Беларусьфильм» перебрался только в 1939 году.

В 1934 году Клушанцев перевелся на открывшуюся небольшую студию «Лентехфильм», где некоторое время проработал оператором, а в 1936 году дебютировал в роли режиссера-постановщика, сняв фильм «Семь барьеров». В том же году дирекция «Лентехфильма» разрешила Кулашанцеву создать павильон для комбинированных съемок, получившим название «трюковой кабинет». Павел Клушанцев и его друзья, которых он «переманил» с «Белгоскино» начинали экспериментировать со съемкой макетов, монтировали их в натуральную величину, ускоряли и замедляли движение, меняли размеры изображения. В тридцатые годы создание спецэффектов в кино было совершенно неосвоенным делом, и вскоре «трюковой кабинет» Клушанцева оказался завален работой, а его сотрудникам приходилось трудиться в три смены. «Я всегда делал только то и только так, как я сам придумал, - говорил Клушанцев. - Это никто не мог воспроизвести». Возможно, это и спасло его жизнь в годы репрессий. В одном из интервью он вспоминал: «Они десятки раз хотели выкинуть меня с киностудии и посадить в тюрьму. Но я спасся, потому что я знал, как делать вещи, которые никто другой делать не мог».

В это же время Клушанцев открыл для себя труды Циолковского, и у него появилась идея снимать фильмы о космосе. Но началась война, и в эвакуации Клушанцев работал на студии «Сибтехфильм», где снимал военные учебные фильмы. Но и здесь его работа не обхошлась без фирменных спецэффектов – в фильме для артиллеристов «Стрельба на рикошетах» Клушанцев покадрово изобразил полет снаряда от ствола пушки до цели. При помощи трофейной немецкой камеры, способной снимать сотни кадров в секунду, Клушанцев снял несколько эффектных «планов», а потом смонтировал из них весь полет снаряда. После окончания войны Клушанцев устроился работать оператором и режиссёром-постановщиком на Ленинградскую киностудию научно-популярных фильмов, с которой позже была связана вся его дальнейшая творческая судьба.

Главный редактор киностудии «Лентехфильм» в годы работы на ней Клушанцева Валерий Суслов рассказывал: «В кино он был своего рода как Никола Тесла в электротехнике, потому что для выполнения сложнейших технических задач находил всегда неожиданные и не требующие больших затрат уникальные решения. О космосе этот человек, казалось, вообще знал абсолютно всё. На студии его считали не от мира сего. Да и, честно признаться, мне не раз приходила в голову крамольная мысль, что Павел Владимирович заслан на Землю какой-то другой цивилизацией. Чтобы передать нам сведения о Луне, Марсе, Венере и вообще об устройстве материи и Вселенной, настолько понятно и естественно он показал на экране таинственный мир космоса. Показывая в кино возможности космической техники (скафандры, оборудование межпланетных станций и кораблей, наземных комплексов и т.д.), Клушанцев шёл в ногу с абсолютно засекреченными работами, не зная о них. Он даже был вызван в КГБ для объяснения, откуда, например, ему известна использованная в его макете «пакетная» компановка из боевых ракет, которая готовилась для первых полетов в космос. Клушанцев показал расчеты по формулам Циолковского, объяснил логику своих конструкторских рассуждений, как, исходя из простого принципа экономии денег и времени, достигнуть нужной скорости ракеты. Все было настолько четко и убедительно, что от него, в конце концов, отстали. Идти в ногу со временем и даже опережать его, - это было главным стимулом его жизни. Если он за что-то брался, то всегда старался делать это лучше, проще и совершеннее, чем другие. Свой творческий путь Клушанцев начинал помощником кинооператора. А уже через семь лет, в 1939 году, когда в Советском Союзе была проведена первая тарификация творческих работников, он, самым молодым в стране, получил звание оператора высшей категории. И это было абсолютно заслуженно. Клушанцев снимал так, как не мог снять никто. Он использовал все возможности техники: покадровую и рапидную съёмку, многократные экспозиции, различные диффузионы и фильтры, кашеты, призмы, зеркала. Для подводных съёмок он сам конструировал камеры и боксы. Для съёмок с самолётов, танков и кораблей создавал устройства, максимально гасящие тряску и вибрацию. В годы войны в учебном фильме для артиллеристов «Стрельба на рикошетах» он применил трофейную немецкую Цайт-лупу - кинокамеру, позволяющую делать сотни кадров в секунду, т.е. как бы замедлять ход времени в десятки раз. Переделав её и приспособив необходимую оптику, Клушанцев блестяще снял весь полёт снаряда от ствола пушки до цели, изумив наглядностью армейское начальство. Уже послевоенный пример. В плане студии был учебный фильм «Полярное сияние». Снять на киноплёнку «Полярное сияние» в натуре в то время ещё никому не удавалось. И режиссёры, и маститые операторы один за другим отказывались от работы над фильмом, не зная, как это сделать технически. Традиционная мультипликация была примитивным и неубедительным решением. Снять этот фильм (в качестве оператора, режиссера и изобретателя, должность которого не запланирована ни одним штатным расписанием и которая, естественно, не оплачивалась) взялся только Павел Владимирович. Для съемок он изобрёл и построил в павильоне специальный агрегат, визуально имитирующий в динамике Полярное сияние любой формы и насыщенности. Фильм получился очень зрелищным. Павел Владимирович всегда считал: для кино невозможного нет. Нужно только подраскинуть мозгами».

К сожалению, первый послевоенный научно-популярный фильм Клушанцева «Полярное сияние», снятый им в 1946 году, не сохранился. Но следующий фильм «Метеориты», снятый Клушанцевым в 1948 году, благополучно дожил до наших дней. В этом фильме в кадре были видны не только реальные метеориты из музеев, но и комбинированные съемки, поражавшие воображение зрителей тех лет – кометы, планеты Солнечной системы, сцены падения метеоритов разных калибров. Валерий Суслов рассказывал: «Клушанцев вновь блестяще справился с труднейшими техническими задачами. В этом фильме он вместе со своим помощником А. Лаврентьевым впервые применил разработанный ими метод «Люминисцентной съёмки», который впоследствии широко использовался на всех его фильмах космического цикла. Фильм «Метеориты» восхищал зрителей правдоподобностью показа Солнечной системы, движением планет по орбитам и полным ощущением объёма небесных тел. Пролетающие на экране метеориты вообще поражали воображение. Больше трёхсот изобретений и новых технологий – таков вклад Павла Владимировича Клушанцева в развитие техники отечественного и мирового кино».

Клушанцев придумал десятки разных усовершенствований, изобретений и уникальных приспособлений: специальные камеры для подводной съёмки, для съёмки с воздуха, «призму Клушанцева», комбинирование мультипликации с живой натурой и многие другие абсолютно новые киноприемы. В своих фильмах 1950-х и начала 1960-х годов Клушанцев предвосхитил многое из того, что десять, двадцать и тридцать лет спустя осуществила русская и зарубежная космонавтика - выход в космос, стыковка станций и высадка космонавтов на внеземных объектах. Однажды выяснилось, что макет ракеты Клушанцева оказался очень похож на проект Королёва, который с огромным удовольствием посмотрел позже фильм Клушанцева, слушая его комментарии. «Если бы не любовь к кино, я обязательно был бы рядом с Королёвым» - говорил позже Клушанцев, и бережно хранил письмо Королева, написанное ему лично за неделю до ухода из жизни Генерального конструктора.

В картине «Вселенная», снятой в 1951 году, Клушанцев пытался соответствовать всем существовавшим тогда канонам жанра, осторожно вводя в свой фильм элементы фантастики и фантазии. Фильм «Вселенная» можно было назвать родоначальником принципиально нового для СССР жанра – гармоничной смеси научно-популярного фильма с фантастикой. Рассказ о Вселенной вообще, и Солнечной системе в частности, переплетался в этой картине со смелыми гипотезами о прошлом и будущем Вселенной, а визуальный ряд картины заставлял зрителей затаить дыхание. Картина «Вселенная» Клушанцева стала первым научно-популярным фильмом, удостоившихся призов на престижных международных кинофестивалях, она получила премию Международного кинофестиваля в Карловых Варах в 1952 году, и диплом IV МКФ в Париже.

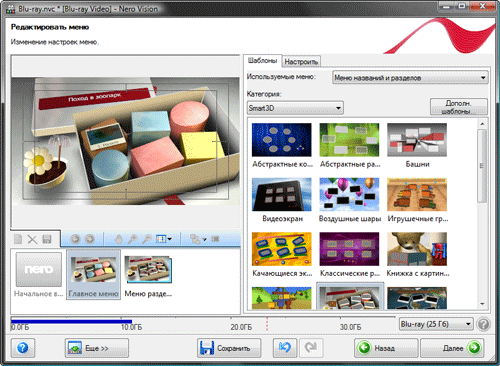

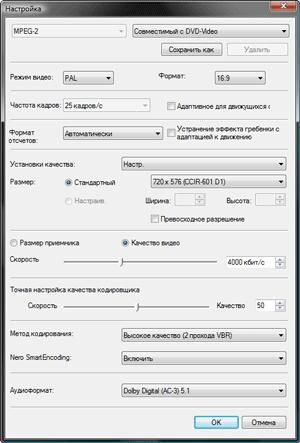

В 1957 году в фильме «Дорога к звёздам» Клушанцев разработал свой фирменный стиль подачи материала. В этой его работе соединились научно-популярное кино, документальное кино и научная фантастика. Фильм «Дорога к звёздам» был снят по сценарию инженера-авиаконструктора и писателя Бориса Ляпунова, который сначала со своим сценарием обратился на «Мосфильм», и где ему сказали, что снять фильм по этому сценарию невозможно, пояснив, что в мире пока еще нет такой технологии съемок. И тогда Ляпунову посоветовали обратиться за помощью к Клушанцеву. Прочитав сценарий, Клушанцев пришел к выводу, что проект сложный, но вполне реализуемый.

По сути дела, Ляпунов принес сценарий того фильма, который Клушанцев мечтал снять. Клушанцев рассказывал: «На фильме «Дорога к звёздам» как-то случайно сошлись мои творческие замыслы и интересы московского инженера-авиаконструктора и писателя Бориса Ляпунова. Ещё в юности он увлёкся идеями Циолковского, не раз встречался с ним и владел огромным материалом о самых немыслимых и фантастических проектах проникновения человека в космос. Он издал неплохую книгу «Через тернии к звёздам» и загорелся идеей написать сценарий фундаментального научно-познавательного фильма на эту тему. Но ни одна студия страны, даже «Мосфильм», не брались за реализацию такого трудного в постановочном отношении фильма — он требовал широкого применения сложнейших комбинированных съёмок. Ляпунов был в полном отчаянии. И тогда кто-то из кинематографистов посоветовал ему обратиться ко мне. Я прочитал сценарий и понял, что работа, которая всех пугает, мне вполне по силам. И вот я еду на обсуждение сценария в Москву, в кинокомитет, от которого зависела судьба фильма: быть ему или не быть. Мнение начальства было резко негативным. Мне говорили, что тема фильма неактуальна, что человек выйдет в космос не раньше, чем через 100-200 лет. А у научно-популярного кино сейчас другие задачи и лучше бы мне взяться за создание фильма о повышении урожайности сахарной свёклы. В общем, мы столкнулись с полным непониманием чиновниками положения в науке того времени и абсолютным неверием в наши технические возможности. Фильм «Дорога к звёздам» был чрезвычайно трудоёмок, так как строился почти целиком на комбинированных съёмках, требующих очень сложных декораций, изготовления большого количества специальных технических приспособлений, внедрения новых методов киносъёмки. Нужно было построить десятки тщательно выполненных макетов космической техники, которой ещё никогда не было. Для проектирования всего этого мы привлекли к работе лучших студентов старших курсов Института авиационного приборостоения, макетчиков худфонда СССР, инженеров различных НИИ и заводов, опытных пиротехников, учёных Пулковской обсерватории. Это была изнурительная, титаническая работа, которая выматывала съёмочную группу и раздражала начальство, потому что вместо 15 – 20 полезных метров за съёмочный день, мы выдавали в лучшем случае 5 – настолько сложны были сами съёмки и подготовка к ним занимала уйму времени, которое никто в плановом отделе Главка и, естественно, студии не учитывал».

Практически весь фильм Клушанцева состоял из комбинированных съемок, в которых использовались многочисленные макеты ракет, космических кораблей, орбитальных станций и посадочных модулей. Чтобы снять звездное небо, Клушанцев создал вращающийся девятиметровый щит с лампами разной яркости - в полном соответствии с картой звездного неба. У Клушанцева были постоянные конфликты с руководством студии – во время работы над любым документальным фильмом нормой считалось 10-20 метров полезного материала за съемочный день, а Клушанцев выдавал не больше пяти. Руководство студии было и само не радо, что утвердило этот странный проект. Но все изменилось 4 октября 1957 года. Фильмом заинтересовались на самом верху. Снова начались конфликты, но уже совсем другого рода. «Когда же фильм будет, наконец, закончен?» - настойчиво интересовалось начальство. К началу космической эры съемки фильма были практически завершены, а с монтажом Клушанцев уложился к «красному дню календаря». Картина была снята, но один курьезный случай едва не задержал ее выход на большой экран. На генеральном просмотре министр культуры Фурцева потребовала вырезать из фильма фрагмент, в котором героиня, оставшись одна на орбите и думая, что разведэкспедиция погибла, плачет. Мотивировка министра была убийственной: «Советская женщина-космонавт не может плакать!».

Но кому-то все-таки удалось убедить Фурцеву в том, что элемент человечности не навредит гранитному образу советских покорителей космоса, и фрагмент был спасен. Клушанцев позже рассказывал: «Они боялись этого фильма, потому что он резко отличался от всего, что до сих пор делалось в кино. Нам предстояло создать практически реальную обстановку того, что ещё никто никогда не видел: мир холодного и бескрайнего космоса, ракеты, способные преодолеть земное тяготение, таинственную невесомость и показать в ней вживую работу экипажа, выход человека в космос, доставку на околоземную орбиту узлов огромной орбитальной станции, её сборку и работу учёных в самой станции. Наконец, в финале фильма, на Луну плавно садится специальный модуль и человек, посланик Земли, совершает первый, осторожный шаг по планете, которая ещё вчера казалось нам абсолютно недоступной».

Успех картины «Дорога к звёздам» был ошеломляющим – фильм шел в прокате по всему миру. Клушанцев рассказывал зрителям принцип реактивного движения, что такое первая и вторая космические скорости. После полета первой ракеты на его фильмы возле кинотеатров выстроились очереди. Тогда, в 1957 году, зритель увидел в кинотеатрах выход в открытый космос, монтаж станции, первые шаги человека по Луне и многое другое. Клушанцев рассказывал: «Сами того не ожидая, мы оказались в центре, пожалуй, одного из главных событий в истории человечества. 4 октября 1957 года Советский Союз осуществил успешный запуск на орбиту первого искусственного спутника Земли. Как раз к этому дню мы практически закончили работу над фильмом. Что тут началось… С утра до вечера телефонные звонки из Москвы – дать зелёный свет группе Клушанцева, сделать всё возможное для скорейшей печати первой копии и немедленно доставить её в Кинокомитет. За несколько дней мы оперативно отсняли новый эпизод – полёт спутника над городами планеты, и уже 7 ноября фильм с огромным успехом начал демонстрироваться на экранах страны, да и всего мира. Он был с лёта, без всякой рекламы и показа на кинорынках, продан в десятки стран - настолько ошеломителен и неожидан был этот технический прорыв нашей страны. Большей удачи нам, создателям «Дороги к звездам», и желать было нельзя!»

Фильм «Дорога к звездам» был высоко оценен и получил премии на Всесоюзном кинофестивале в Москве и на Международном кинофестивале научных и технических фильмов в Белграде в 1958 году. Картина «Дорога к звёздам» имела большой успех не только в СССР, но и на Западе, её купили для показа в США, где она была показана на канале CBS в рамках сериала «20-й век». Эту картину увидел Стэнли Кубрик, который был восхищён мастерством русского режиссёра. В своей картине «Космическая одиссея 2001 года» Кубрик применил клушанцевский «эффект невесомости», и позже в интервью рассказывал, что без «Дороги к звёздам» не было бы его «Космической одиссеи», и что именно Клушанцев в своей работе «подсказал» Кубрику многие технические находки «Одиссеи».

В 1959 году Клушанцев захотел поставить научно-фантастическую игровую ленту об экспедиции на Луну. Режиссер подал заявку на фильм «Лунный камень», проект был утверждён и поставлен в план производства «Леннаучфильма». Сценарий было предложено написать писателю Александру Казанцеву и сценаристу Михаилу Витухновскому. По сюжету три космических корабля из трех стран – Советского Союза, США и ФРГ отправлялись на Луну за образцами лунного грунта. Все корабли периодически попадали в аварийные ситуации и космонавты из разных стран приходили на помощь друг другу. Павел Владимирович всегда и везде подчёркивал: у человечества одна планета, один общий дом и освоение космоса может сплотить народы мира на благо всех людей. Но верхушка ленинградского обкома КПСС, куда директор киностудии привёз сценарий для ознакомления, смотрела на это по-иному: «Какое международное сотрудничество? Какая дружба между Советским Союзом и странами дикого капитала? Вы что на студии совсем сдурели и потеряли партийную бдительность?! А Луну мы завоюем и так, сами». Сам Клушанцев, невзирая на многократные призывы вступить в ряды КПСС, так и не принял их. Это не прошло ему даром - много лет «терялись» документы на Заслуженного деятеля искусств, его ни разу не выпустили за рубеж на кинофестивали, где его фильмы всегда получали медали и призы. Отношения Клушанцева со сценаристами тоже складывались непросто. Результат их работы над сценарием «Лунного камня» не удовлетворил Клушанцева, после чего назрел нешуточный конфликт между режиссёром и сценаристами. В результате сначала из проекта со скандалом вышел Витухновский, а за ним и Казанцев. Но доведённый до нервного срыва Клушанцев уговорил Казанцева вернуться и переделать сценарий. В результате в основу фильма была положена повесть Казанцева «Планета бурь», а герои фильма вместо Луны отправились впервые в истории кинофантастики осваивать Венеру. В павильонах были смонтированы венерианские пейзажи, на заводе ЗИЛ был заказан венерианский вездеход, с макетами космических кораблей у Клушанцева к тому времени проблем уже не возникало. Технологии комбинированных съемок, примененные Клушанцевым в этом фильме, намного опережали свое время.

Фильм «Планета бурь» вышел на экраны СССР в 1961 году, и сразу стал настоящим хитом. Появление картины совпало с полётом Гагарина и повальной увлечённостью космонавтикой, покорение планет виделось не за горами, и Клушанцев предложил зрителю познавательную и увлекательную картину - как это может начать происходить в недалёком будущем. Для Георгия Жжёнова работа над ролью в «Планете бурь» стала дебютом в кино после возвращения из лагерей.

Некоторые недостатки фильма с лихвой окупались героико-исследовательской романтикой и динамичностью действия. В фильме шло повествование о погибшей экспедиции и о загадке древней венерианской цивилизации. Фильм поражал зрителей богатством изобразительного ряда – в картине был плотоядный цветок, едва не съевший одного из участников экспедиции, показывалось сражение с ящероподобными аборигенами, и робот «Железный Джон», ставший объектом зависти голливудских кинематографистов. «Железного Джона» в советском фильме играл придуманный Клушанцевым шарнирный робот.

Еще в фильме производили впечатление на зрителей динозавр и гигантский птеродактиль, и крайне правдоподобно была снята сцена извержения венерианского вулкана.

Один из учеников Клушанцева Алексей Ткаля привез позже в Самару уникальную придуманную Клушанцевым фигурку космонавта, которая участвовала в съемках «Планеты бурь». «Она была в планетоходе, в котором двое космонавтов спешили по помощь попавшим в беду товарищам, которых окружала лава, - пояснял Ткаля. - Чтобы не рисковать жизнью актеров, вместо них в планетоход посадили эти модели».

Визуальный ряд картины не уступал голливудским научно-фантастическим лентам тех лет, но характеры и взаимоотношения мало интересовали Клушанцева, который создавал «Планету бурь» для популяризации космонавтики. Со своей задачей режиссёр блестяще справился – картина «Планета бурь» была куплена 28 странами, и имела колоссальный успех в США. Правда, оригинального фильма Клушанцева американские зрители не увидели. Продюсер Роджер Корман нанял двух режиссёров Харрингтона и Богдановича, которые вставили в «Планету бурь» отснятые сцены с полуголыми венерианскими амазонками и новые эпизоды с американским актёрами. Русское название космической станции тщательно заретушировали, советским актерам в титрах были присвоены англоязычные имена и фамилии, а все намеки на то, что фильм был снят в СССР, были тщательно вымараны. Итогом такой «творческой» переработки «Планеты Бурь» стали фильмы «Путешествие на доисторическую планету» (Voyage to the Prehistoric Planet, 1965) и «Путешествие на планету доисторических женщин» (Voyage to the Planet of Prehistoric Women, 1968). Друг от друга эти «переделки» отличались только набором дополнительно отснятых сцен – если первый фильм был довольно близок к оригиналу, то во втором появились полуголые венерианские амазонки.

Ни в одном из этих фильмов не было даже упоминания, что все основные и самые сложные съёмки выполнены русским режиссёром Клушанцевым. Много позже «режиссер» фильма «Путешествие на планету доисторических женщин» Питер Богданович в интервью сказал: «К сожалению, из многих фильмов Клушанцева в США показывались лишь перемонтированные отрывки, включённые в посредственные американские фантастические фильмы многих режиссёров, включая раннего Фрэнсиса Форда Копполу». «Планета бурь» и позже служила американцам примером для подражания и в более поздние времена прямые заимствования из фильма Клушанцева были замечены в картине «Красная планета», снятой в США в 2000 году. Такая же судьба постигла и другой советский фильм «Небо зовет», снятый в 1959 году. Там от советского оригинала остались только космические сцены, а сам сюжет был радикально переделан – действие фильма разворачивалось после ядерной войны, были добавлены сцены с монстрами, которых не было, и быть не могло, в советском фильме. Но этот фильм оказал влияние и на серьезное американское фантастическое кино – Стэнли Кубрик использовал некоторые графические решения из фильма «Небо зовет» в фильме «Космическая Одиссея 2001». Автором этих решений был советский художник-фантаст Юрий Швец, работавший почти на всех фильмах Клушанцева.

Невзирая на успех фильма «Планета бурь» и его международное признание, советские критики не оставили от фильма камня на камне. В результате Клушанцев перестал снимать игровые фильмы и продолжил заниматься созданием научно-популярного кино. Он снял фильмы «Луна» в 1965 году и «Марс» в 1968 году.

Это были не просто фильмы, рассказывающие об этих планетах - это были фильмы об их освоении. Клушанцев продолжил совершенствовать свою методику создания спецэффектов. Для «Луны» были сделаны макеты «разумных» роботов, исследующих лунную поверхность. На 4 Международном фестивале фантастических фильмов в Триесте фильм «Луна» был удостоен высшей награды – Золотой Медали. Французский журнал «Пари Матч» вышел с разворотом, на котором были кадры из фильма и сенсационный заголовок «Русские уже на Луне!».

Но на Луне первыми были не русские, и поэтому после 1969 года этот фильм был отправлен на полку. Павел Клушанцев рассказывал: «Луне» не повезло с политикой. В ответ на полёт Гагарина президент США Кеннеди уже 25 мая 1961 года выступил с сенсационным заявлением: «Русские открыли это десятилетие. Мы его закроем!» И сообщил о намерении уже в ближайшие годы отправить человека на Луну. На программу «Аполлон» была выделена фантастическая по тем временам сумма – 25 миллиардов долларов, был задействован весь научный потенциал США. 20 июля 1969 года. Это свершилось! Американский астронавт Нейл Амстронг сделал первый осторожный шаг по Луне. Точь в точь так, как мы это показали ранее в своих фильмах. NASA в режиме реального времени вело прямую телетрансляцию этой исторической одиссеи, которую, затаив дыхание, смотрел весь мир, кроме СССР и Китая. Для Брежнева и его команды, сместивших Хрущёва, это событие стало нокаутом. Дело в том, что Хрущёв был не намерен уступать Кеннеди. И он поставил перед Королёвым задачу: быть на Луне первыми. Наша отечественная «Лунная программа» опережала программу «Аполлон» месяцев на шесть. Но внезапная смерть Сергея Павловича в 1966 году спутала все планы. Достойной замены Королёву с его знаниями и организаторским талантом в Советском Союзе не нашлось. «Лунную программу» начала заедать ведомственность, сверхсекретность технологий двойного назначения и, что говорить, привычная русская расхлябанность. Эту гонку на её финишном этапе мы вчистую проиграли американцам. Наша партийная элита посчитала: нечего дразнить гусей. Раз мы не первые на Луне, пусть и фильм «Луна» не мозолит глаза советским людям и не наводит их на разные нехорошие мысли... Вот так его и прихлопнули».

Была и другая любопытная тема, о которой рассказывал Клушанцев: «Уже к концу 72 года на Луне побывало 12 американских астронавтов. Они провели там 80 часов. 100 километров по поверхности Луны прошли их роллеры-вездеходы. К стартам 18, 19 и 20 «Аполлонов» было готово всё – и техника, и люди. И вдруг, действительно, NASA закрывает свою программу. Вскоре это ведомство опубликовало перечень загадочных происшествий и странных феноменов на Луне. Их в списке было 579. Это гигантские световые купола над Селеной, часто меняющие свой цвет. Лучи, ярко освещающие лунные кратеры площадью с Москву. Астронавты обнаружили огромные подлунные полости со следами техногенной выработки грунта, в которых можно разместить крупные строительные и технические объекты. Кстати, подобные следы, как будто разумной деятельности, зафиксировали и телекамеры нашего «Лунохода». «Аполлон – 11» на подлёте к Луне сопровождали несколько неизвестных летающих объектов. При посадке модуля они тоже сели на краю кратера. Астронавту Э. Олдрину даже удалось снять это на киноплёнку. Было и ещё много чего таинственного, необъяснимого. Складывалось впечатление, что за действиями землян на Луне кто-то постоянно наблюдает. Сам первый «лунопроходец» Нил Амстронг выразился ещё более конкретно: «На Луне нам реально дали понять: «Здесь место занято!». Нас практически выгнали с Луны». Во всём этом предстояло серьёзно разобраться. Я думаю, это одна из главных причин временного закрытия программы».

В 1970 году Клушанцеву было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР. Он не только снимал фильмы, но и писал научно-популярные книги, но в 1972 году Павел Клушанцев неожиданно ушел на пенсию. О том, как это случилось, рассказывал главный редактор «Леннаучфильма» В.А.Суслов: «Другие цивилизации постоянно будоражили мозг Клушанцева. Он не раз говорил мне, что очень хочет снять фильм об этом и подспудно готовился к такой работе, был участником всех международных симпозиумов по проблемам внеземных цивилизаций, если они проходили на территории СССР. На одном из них он блестяще выступил с большим докладом по вопросам CETI - радиоконтактов с другими мирами. Клушанцев написал очень интересный сценарий фильма «Люди на звёздах» и мы включили тему в план. Но в 1972 году на студию пришёл новый директор, режиссёр с «Ленфильма» В.Аксёнов, который начал большой «перетряс» кадров. «Старикам» в унизительной и ультимативной форме практически указали на дверь. Вскоре и я был вынужден покинуть студию «по собственному желанию». А тема Клушанцева «Люди на звёздах» вообще исчезла из плана по причине «кинематографической неполноценности темы». 27 лет, до самой своей кончины в 1999 году, Клушанцев не переступал порог студии, которую всегда считал своим главным домом, и которая повернулась к нему лицом злобной мачехи. Все приспособления и макеты к его фильмам - уникальные творения мозга режиссёра и изобретателя, были постепенно уничтожены. И в который раз Клушанцев не сломался. Всё, что он знал и хотел сделать в будущем, Павел Владимирович воплотил в своих великолепных детских книгах, переведенных на 16 языков: «О чём рассказал телескоп», «К другим планетам», «Станция Луна», «Отзовитеcь, марсиане!», «Дом на орбите», «Одиноки ли мы во Вселенной?». Последняя книга была литературной интерпретацией его мечты – непоставленного фильма «Люди на звёздах». Буквально перед отъездом в США я принёс Павлу Владимировичу ещё пахнущую типографской краской авторскую пачку брошюр «Дорога к звёздам» - одна из моих картин». Практически ослепший после непрофессионально сделанной операции на глазах, он бережно прижал её к груди и тихо, но уверенно сказал: «И всё-таки мы полетим к звёздам! Обязательно полетим!».

Про Клушанцева забыли в СССР, но вклад режиссера в развитие мирового фантастического кино не забыли за пределами нашей страны. Когда в годы перестройки Советский Союз посетил Джордж Лукас, он попросил организовать встречу с Павлом Клушанцевым. «А кто это такой?» - удивились чиновники от кино. Скудные сведения о Клушанцеве нашлись в научно-исследовательском институте кино: «Павел Клушанцев? Да, такой режиссёр работал на киностудии «Леннаучфильм», в 1972 году вышел на пенсию, и с этого времени профессиональной деятельностью не занимается».

В апреле 1992 году с Клушанцевым связался обладатель двух Оскаров в номинации «визуальные эффекты» Роберт Скотак, писавший книгу о комбинированных съемках и спецэффектах. В ходе работы над книгой он внимательно пересматривал все фильмы Клушанцева и для него остались неразгаданными около 50 приемов, примененных советским режиссером. Клушанцев отправил Скотаку бандероль с чертежами и детальными описаниями. Но даже такие исчерпывающие ответы не устроили американского мастера спецэффектов, и он сам приехал в Санкт-Петербург, чтобы лично встретиться с легендой фантастического кино.

В 1995 году, во время 85-летнего юбилея Павла Владимировича, в США, на канале Discovery вышли две передачи о Клушанцеве, подготовленные Скотаком, а журнал «American cinematographer» опубликовал две обширные статьи «Клушанцев – российский мастер фантастики», где Скотак детально раскрыл весь творческий путь русского режиссера-подвижника, и поставил его в один ряд с мастерами мирового кино Джорджем Мельесом, Вильямом Камероном и Джорджем Полом. Скотак писал, что появлению на экранах удивительно реальных и масштабных сцен в космосе мир обязан не «Звёздным войнам» и Стенли Кубрику, который снял свою «Космическую Одиссею» гораздо раньше «Звездных войн», а именно Павлу Клушанцеву и его грандиозному, беспрецедентному космическому киносериалу «Метеориты» в 1947 году, «Вселенная» в 1951 году, «Дорога к звёздам» в 1957 году, «Планета бурь» в 1961 году, «Луна» в 1965 году и «Марс» в 1968 году. Тем временем сам мастер был фактически отлучен от кино и на жалкую пенсию доживал с женой свой век в небольшой комнате в коммунальной квартире.

Российские средства массовой информации не заметили 85-летие мастера научно-популярного кино, и вспомнили о нем лишь к 90-летнему юбилею. На российском телевидении был показан фильм «Павел Клушанцев – к звездам!», снятый учеником Клушанцева Алексеем Ткаля.

Но к этому моменту самого Павла Владимировича Клушанцева уже не было в живых – он скончался 27 апреля 1999 года, и был похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Что было главное в этом удивительном человеке? Алексей Ткаля рассказывал: «Павел Клушанцев был из дворянской семьи, и главное его качество – огромная тяга к знаниям. Он всегда подчеркивал, что знающий человек не может быть плохим. Знания формируют склонность сердца к доброте. У него было такое понятие – радиус добра. Этот радиус, по его мнению, мог простираться вокруг человека. Есть люди, у которых этот радиус добра выходит за пределы их жизни».

Ткаля тесно общался с Клушанцевым в последние пять лет его жизни. В старости Клушанцев почти ослеп, но будучи человеком активным, придумал трафарет, который помогал ему работать и записывать свои мысли. После смерти режиссера его дочь занималась дешифровкой рукописей отца, и издала их. А Алексей Ткаля надеется, что к фильмам Павла Клушанцева снова возникнет интерес у российских зрителей: «Мне кажется, люди устали от бесконечных «стрелялок» на экране. Они снова обратятся к увлекательному научно-популярному кино».

Текст подготовил Андрей Гончаров

Использованные материалы:

Текст статьи «К звездам», автор В.Карасев

Текст Игоря Войтенко «Человек с другой планеты»

Материалы сайта www.sfw.org.ua

Материалы сайта www.statehistory.ru

Материалы сайта www.vkonline.ru

Материалы сайта www.gorod.tomsk.ru

Материалы сайта www.florida-rus.com

Материалы сайта www.nekropol-spb.ru

ФИЛЬМОГРАФИЯ:

«Семь барьеров» (1935)

«Неустрашимые» (1937)

«Полярное сияние» (1946)

«Метеориты» (1947)

«Вселенная» (1951, совместно с Н. Лещенко)

«Тайна вещества» (1956)

«Дорога к звёздам» (1957)

«Планета бурь» (1962)

«Луна» (1965)

«Путешествие на доисторическую планету» (США, 1965, перемонтированная версия фильма «Планета бурь»)

«Марс» (1968)

«Путешествие на планету доисторических женщин» (США, 1968, перемонтированная версия фильма «Планета бурь»)

«Вижу Землю!» (1970)

БИБЛИМОГРАФИЯ:

«К другим планетам!» (1959, переиздана в 1962 году)

«О чем рассказал телескоп» (1962, переиздана в 1972 и 1980 году)

«Станция Луна» (1965, переиздана в 1974 году)

«Отзовитесь, марсиане!» (1968, переиздана в 1976 году)

«Дом на орбите» (1975)

«Одиноки ли мы во Вселенной?» (1981)

25 февраля 1910 года - 27 апреля 1999 года